工業互聯網“雙跨”平臺就是“外包”也美其名曰“生態”

工業互聯網的“雙跨”平臺大多是“外包”,而這種“外包”也美其名曰“生態”。

2021年3月19日,5G產業時代在知乎發文,《26.32萬元融資后,航天云網離上市還有多遠?》” 稿件,有業內人士評論道:“作為歷屆航天云網的一員,我深感工業互聯網的未來無望,最終能否自供還有待考證。 ” 更何況,平臺項目基本都是靠落地。分支機構需要政府補貼,而多元化服務大多依賴外包,屬于傳遞協議。看不起航天云網或工業互聯網平臺的聲音此起彼伏。

一年過去了,但對工業互聯網平臺的指責并沒有被這些看似飛速發展、響亮的“上云,上平臺”平息。“假命題”的聲音響起,聲音不是耳語。就在前段時間,大東時代智庫(TD)和5G產業時代產業內部組也就此展開了激烈的討論,爭論過后it運維外包,還有很多業內人士覺得,大部分工業互聯網都是“雙跨”,平臺就是“外包”it運維外包,而這個“外包”也美其名曰“生態”,這個看似不友好的詞可能會激怒很多人,但無法考證的是,工業互聯網平臺公司在一定程度上確實存在一些問題:

01

不同的聲音

2019年,H先生的公司成為一家工業互聯網平臺企業(L公司)的生態合作伙伴。因此,H先生也對平臺進行了監督,但他承認:“從我們與平臺的合作來看,沒有給我們任何價值,只是減少了工作量,將數據發送到平臺。”

“可能是我們水平太差,看不懂,最后的合作模式是培養他們的一線業務來推廣我們的產品,和代工差不多,但業務不多。” H君進一步說道。

一個在外界看來不錯的工業互聯網“雙交叉”平臺,卻被貼上了“不帶來任何價值”的標簽。這只是個人主觀判斷嗎?

曾在平臺工作過的L先生在這個問題上有很大的發言權。

L先生離開L公司時,給領導發了一條長信息,內容大致就是他對公司戰略路徑的想法和建議。他列舉了四點建議,認為L公司應該走專業咨詢公司的路,而不是走工業互聯網平臺的路。

但這種意見似乎并不被接受。

在提案中,L君表示,目前還沒有真正的工業互聯網咨詢公司,這是一個機會。從戰術上講,企業應該把平臺、行業咨詢能力和生態系統三大核心能力建設合二為一,才能真正打開局面。

在L先生看來,工業互聯網平臺的核心競爭力主要體現在平臺的生態能力、核心產品、咨詢能力等方面。但從目前來看,L公司只有一個平臺,沒有針對行業應用的具體產品。在生態能力方面,目前還沒有相應的支持。打造平臺的生態能力,需要持續燒錢。“我沒有太多背景,賠不起,說到底,融資都是賭。”

針對這種不同的聲音,5G產業時代也嘗試聯系了L公司的高層,但得到的答復是:以L目前在行業內的地位和知名度,我們不需要針對某人的主觀意見發聲。很多解釋。

02

“雙交叉”平臺受困外包

這個問題顯然很常見。對于仍處于早期探索階段的工業互聯網平臺,雖然受到千家資本的青睞,但造血能力低、外包、實際應用價值有限等問題不得不讓人擔憂:錢是否還能燃燒?

“除非在工藝上有顛覆性的改革,否則‘雙十字’是個偽命題。” L君說。

L君覺得,大部分基于專家模型構建的工業互聯網平臺都失敗了。成為歷史的笑話。“關鍵是要深耕行業,深耕現場,而不是天天吹噓補貼。”

工業互聯網的“雙跨”平臺真的是假命題嗎?富聯實業股份有限公司5G+工業互聯網創新中心許文武對5G產業時代表示,雙跨、多跨平臺是可能的,但目前我國整體產業水平相對較差,規模較大。生產企業的人工化、訂單化生產水平較高。穩定,工業互聯網應用療效較好,其他行業或企業目前主要處于部分人工化和信息化推進階段,尚未達到工業互聯網規模化應用階段。他認為,工業互聯網的大規模應用至少要在2025年之后。

極云科技總經理施培新在5G產業時代也提到,雙跨的概念沒有問題,但現在的問題有點過頭了。但他也表示不便進一步討論。

不過之前也有業內人士提到,現在很多工業互聯網平臺公司選擇輕重緩急,避重就輕。平臺不了解具體的內涵和價值,也沒有實際向客戶交付產品和解決方案。如果工業互聯網的基本理論和正確方向不改變或不調整,發展先進制造、實施智能制造就會走彎路、走彎路。

“都是外包的,我也經歷過好幾個所謂的‘雙跨’平臺,但真正靠工業互聯網平臺盈利的人很少。大部分人都離開了,因為沒有‘雙跨’,雖然數字化可能真正扎根的正是這些小而美的公司,我身邊也有很多這樣的案例。” L先生覺得,今天的工業互聯網“雙交叉”平臺本質上是“外包”。

“所以大乙方自建,為了配合國家申報,名義上找了個‘雙十字’合作,以后就沒有了。” 他進一步強調。

徐文武的敘述比較溫和,他說:“我在前一年和他們溝通過的十大跨行業平臺,大部分都得靠整合。平臺主要提供數據中心能力和整合服務。”其他 主要是各個行業的“專業化”企業來提供支持,平臺相當于一個高水平的工業園區已經建成,至于哪些企業賴以生存,有多少企業,工業園區必須能夠提供為各類企業提供一些公共服務。”

在“外包”模式下,平臺企業很難提供面向終端客戶的產品和服務。一個直接的問題是,集成商的落地能力決定了平臺的能力。目前一些工業互聯網平臺的做法是找外包商落地一個項目,恰好在某個行業,并聲稱在這個行業已經有應用案例。

一位業內人士告訴TD,過去他和航天云網有過合作,項目已經落地,真的很難形容。由于工業互聯網的實施涉及的知識點太多,如果一個點不能固定,就有可能導致項目的失敗。“說失敗可能有點嚴重,但至少沒有達到客戶的期望。如果供應商要完成項目的書面標準,幾乎就注定了項目不會有好的結果。有很多指標在療效方面很難量化(其實也有一些量化指標可以做到)。”

一位業內評論員甚至直接強調,如今的工業互聯網平臺更像是一個外觀華麗的購物中心,但里面的商品卻是小而小。

云迪智能COO周躍也有同樣的經歷。她曾在個人賬號上發過一篇題為《工業互聯網賽道的難點——平臺運營的難點》的文章,其中提到大多數平臺這樣裝修豪華的中層酒店很少有老饕餮光顧。變成了華麗的裝飾品。可以說,真正能發揮其大數據管控和資源整合功能的平臺寥寥無幾……

周越覺得政府搭臺,企業看戲。這是當年建設工業互聯網平臺的愿景,但大多數平臺都遇到了一個通病——運營商不足!很多政府部門或建設部門順理成章地認為,參與建設的一方就是操作者!搭建平臺的需求是明確的,但企業的核心痛點很難分析和控制。很多參與方在沒有想清楚商業模式的情況下投入運營,逐漸意識到運營一個平臺的難度和周期。,成本投入超出創始團隊的想象。大多數平臺最終都被自己的折騰無能為力。隨著時間的積累,

沒有企業資源和數據作為基礎,平臺運營很難下沉和擴張。對于服務商本身來說,他們是業務平臺端還是技術平臺端?如何選擇與自身發展戰略相匹配,也是一個持續存在的問題。

“外包是可以的,沒有核心競爭力的外包就是‘拉皮條’。” L君說。

03

回歸本質

不管是什么技術和改革,最終都要回歸到業務的本質,即一方面要給用戶帶來綜合收益(包括收益、體驗、效率等),另一方面要回歸到業務的本質。 ,他們必須為自己帶來利潤(即盈利模式)。)。

這樣一個工業互聯網的本質是什么?

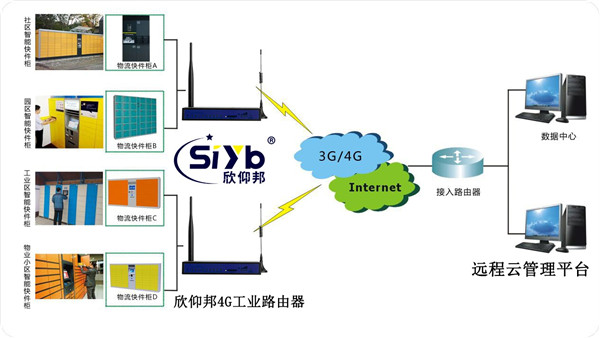

狹義上,工業互聯網的定義圍繞著“設備運維、設備節能減排”的范圍,這是工業互聯網最原始的本質,以及設備運維和節能減排。減排,只有企業高管才能直接看到。由此產生的成本和效率也是企業真正買單的地方。

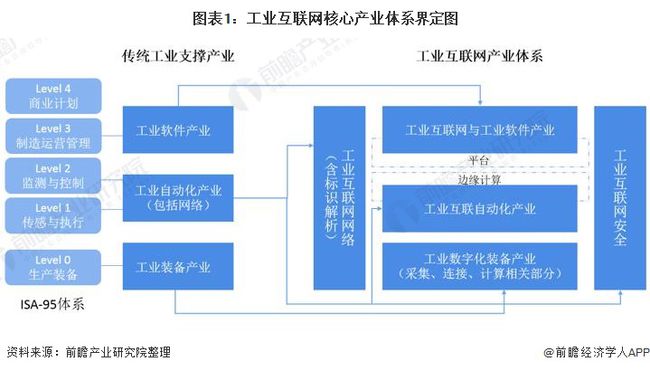

從廣義上講,工業互聯網是外流通OTD,即供應鏈上下游協調乃至產業鏈縱向協調,與內流通OTD,即內部協調的結合。企業的制造和經營過程。5ABCI賦能企業現有IT數字化系統,提升“5M1E”。-環境衡量人-機-物-法”整體效率,從而實現供應鏈內外循環的整體平衡效率。

也就是說,狹義的工業互聯網面向的是人-機-物-法環中的“機器”,廣義的工業互聯網則是面向整個“人-機-物-法環”的。

如果看“機器”,工業服務是狹義工業互聯網的本質,包括設備安裝、調試、售后、運維、監控、節能、租賃……

廣義上,業內人士認為,沒有一家公司能夠真正將外循環OTD和內循環OTD連接起來。那么如何建立企業的核心競爭力呢?

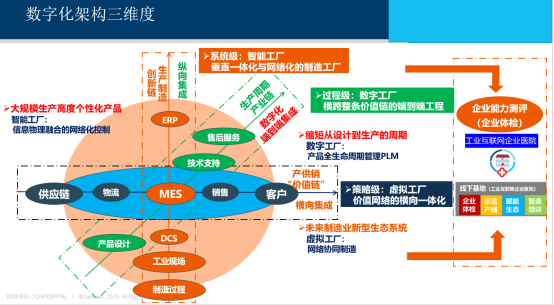

從數字架構的三個維度來看,即垂直整合和網絡化的鞋廠、跨整個價值鏈的端到端工程的數字化鞋廠和價值網絡垂直整合的虛擬鞋廠,業內人士認為認為無論哪個維度,都離不開一些關鍵技術的突破。這些包括工業軟件技術、數字孿生技術、人工智能和物聯網傳感技術,但有多少工業互聯網平臺公司真正投資或部署了它們?

近期,一些工業互聯網平臺公司做了一些跨行業通用的AI應用,比如AI用于安全生產、AI用于6S,還有很多AI和大數據分析結果在設備管理上。博創總工程師黃土榮認為,工業互聯網“雙交叉”平臺深入生產現場,實現大數據和人工智能的價值。做高難度的數據分析和AI算法開發很難,甚至很難,但平臺商可以。“這取決于平臺提供商是否真的愿意扎根。”

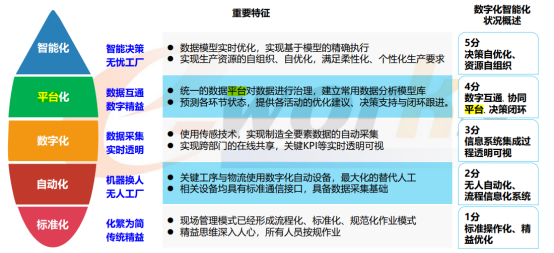

黃土榮認為,對于平臺廠商來說,未來最大的價值在于平臺化和智能化,以及高端應用和人工智能應用。

現階段,工業互聯網平臺真的一文不值嗎?許文武強調,覺得自己沒有價值的企業,可能不適合自己的產品、規模或商業模式,但企業應該利用工業互聯網逐步改變。由于未來,企業也將面臨下游客戶的壓力,否則就會失去訂單。“我接觸過很多在歐美和臺灣下訂單的公司,客戶要求供應商的生產線必須是手動的、信息化的。”

他直言,工業互聯網的內容太大,直接帶來的價值目前確實有限,主要是為了推動運營,推動各個行業的發展。但徐文武也肯定了推動工業互聯網平臺建設的常年價值。目前價值肯定是有限的,所以現在都在燒錢。很少有人在這個領域真正賺錢,而且需要時間來解決。企業負擔不起,市場有限,主要靠政府支持。

“工業互聯網,以及相關的5G技術,我們要提速。” 許文武說,“我們要從更高的層面看他們的杠桿,僅限于每個企業的短期利益,當然不認為有價值。”

在工業互聯網真正迎來大規模應用之前,徐文武就覺得現在必須推動大企業,中小企業也要及早接觸,發現工業互聯網帶來的價值,推動局部進步。企業本身的資金狀況,而不是直接忽略成本,企業集成應用需要時間,半年甚至一年以上。

TD創始人羅煥塔認為,中國制造業數字化轉型仍處于探索期,沒有一種形式一定是正確的;中國制造業場景豐富、企業層次多、形式多樣。目前,每個模型都在努力工作,在燒錢。

結尾

過去推薦

1

2

3

售前咨詢專員

售前咨詢專員