IBM的“世紀大分拆”,可能有人會恍然大悟?

說到(秦達銳)公司,很多人都會覺得陌生,但說到IBM在2020年10月8日的“世紀大分裂”,可能有些人會恍然大悟。 這三天it公司,IBM宣布將拆分為兩個獨立的公司,一個仍然叫IBM,主打混合云戰略; 另一家“新公司”是IBM全球信息技術服務部(GTS)的基礎設施管理服務業務,就是這家“新公司”,英文名字叫秦大瑞。 2021年11月4日,勤達瑞宣布完成從IBM剝離資產,并于同日在紐交所上市。 配售后,IBM持有欽達瑞19.9%的股份。

根據分拆前的財報,2019財年,IBM全球信息技術服務(GTS)凈利潤為190億港元,IBM總產值為771億港元。 拆分后,勤達瑞成為全球最大的IT基礎設施服務商。

在云計算和人工智能時代,秦達瑞究竟是一個“棄兒”,還是因為離開了IBM而獲得了新生,未來秦達瑞將如何走,備受外界關注。 那么,秦大瑞為何離開IBM? 離開 IBM 后的生活是怎樣的?

1+1≤2,該分手了

在一百多年的發展過程中it公司,IBM轉讓和剝離了很多業務,包括網絡業務、PC業務、X86服務器業務、芯片制造業務等,但GTS業務的剝離仍然是最大的。 分拆的原因好像是IBM官宣了。 拆分后,IBM可以更專注于混合云戰略,新公司可以更專注于技術整合和運營服務,各自更加專注,靈活性更大。 不過,業內仍有諸多猜測。

第一個猜測是 GTS 業務是否是一項卓越的價值業務。 按照IBM以往轉移高價值業務的做法,外界自然會給秦大瑞這樣的印象。

第二個猜測是業務和云計算的緊密度是不是不高。 IBM在將混合云拆分出去之前,是想盡辦法改變混合云,這也意味著勤達銳在云時代的作用不大。 如果它有很大的作用并且與云密切相關,那么IBM為什么會放棄它。

第三個猜測是IBM是否遭遇了財務困難。 迫于股東和監事會的高回報、高衰退要求,IBM不得不拆分,以減輕財務下行壓力。

IBM為了減輕財務壓力而轉讓公司的事情并非聞所未聞。 90年代初期,IBM面臨著巨大的虧損。 辭去 IBM 監事會主席兼 CEO 職務的郭士納在上任三個月后采取了四項關鍵措施:維護公司的誠信; 從根本上改變公司的經濟模式; 重新設計商業模式; 轉讓生產不足的資產籌集資金。 正是在這樣的決定下,郭士納出售了互聯網業務。 基于IBM出售業務籌資的“信念”,推測此次拆分也與資金壓力有關。

秦達瑞大中華區總裁鄭軍沒有直接回應業內關于分拆的諸多猜測,而是以1+1是否小于2來回應公司與業務的“分”與“合”。 “任何兩個不同的業務走到一起,就存在矛盾。如果兩個公司、兩個業務在一起的價值是1+1≥2,那么他們就應該在一起;如果在一起的效果是1+1≤2,就應該分開。現在看來IBM和繼續在一起已經是1+1≤2了,所以分手就是‘在對的時間做對的事’。” 鄭鈞說道。

IBM GTS 業務的誕生與郭士納有關。 郭士納在其自傳《誰說小象不會唱歌》中這樣描述了建立GTS業務的原因:需要建立一個信息技術服務部門,以解決行業面臨的異構估算和復雜運營的挑戰。 他認為,IT 行業不斷地碎片化。 數以千計的產品供應商和技術的碎片化使得信息技術服務成為必要。 客戶需要一個全面的技術集成商和運營商來降低用戶IT基礎設施管理的復雜性。 實現永續經營。 也是郭士納將IBM的服務從銷售部的一個下屬組織轉變為一個獨立的部分,并聘請曾服務于阿波羅登月計劃的丹尼爾負責服務部,開啟了IBM的服務時代——定向改造。

1992年IBM服務(GTS+GBS)收入74億美元; 2001年,IBM服務(GBS+GTS)產值上升至300億澳元; 2009年IBM GTS凈利潤382億港元,GBS營收182億澳元; 到分拆前的2019財年,GTS的凈利潤為190億港元,是其最高產值的一半。 應該說,GTS在IBM經營了30年的成功業務,隨著微弱的衰落,GTS是時候與IBM分道揚鑣獨立了。

那么,勤達瑞從事的IT基礎設施服務是高價值還是高價值業務? 此前,鄭鈞曾在接受媒體專訪時直言,此次剝離與以往“賣掉”的業務還是有區別的。 此次分拆作為一家完全獨立的公司存在,同時也是一家上市公司。 剝離前,該部門在IBM的年營業收入約為190億港元,是其排名第二的競爭對手的兩倍。 “所以,從誕生之日起,它就是全球最大的IT基礎設施提供商,從這個角度來說,起點是不一樣的。” 鄭鈞說道。

一個企業的價值高低,取決于它成長于誰,以及它采用什么樣的商業模式。

業內有評論認為,IBM在2004年出售PC業務是一個錯誤的選擇,IBM因此失去了直接接觸消費者的入口。 從此,IBM全面從個人業務轉向企業業務。 這是否是一個正確的選擇也有待商榷。

另一項被轉讓的業務是半導體制造。 有人認為這次轉移也是一個錯誤的選擇,尤其是在明日全球芯荒的背景下,半導體制造產能似乎成為了大家爭相搶奪的香餑餑。 負責此次業務轉移的IBM中層CEO、湖北IT公司總經理、北美區總裁湯姆透露:“之所以出售芯片業務,是因為規模還不夠,轉移X86業務的原因是缺乏差異化優勢,X86更多依靠服務交付和供應鏈整合來獲得競爭力。” 無論是PC業務,還是半導體制造業務,在IBM轉移的時候,營收都已經跌到最高點,轉移早就有了必要。

俗話說,衣服合不合腳,只有腳知道。 一個企業的價值更多的是與企業發展的戰略方向有關,而不是與企業的商業模式有關。 在 IBM 的業務戰略下,半導體業務未能實現規模經濟。 很難放下相應商業模式的支持,所以“世界上有很多商業,適不適合你跟你的基因和商業模式有關系。” 這也進一步印證了鄭鈞“1+1是否小于2”的觀點。

從財務炒作的角度,筆者認為,IBM分拆欽達瑞不排除有減輕財務壓力的重要誘因。 兩家公司完成分拆后,IBM監事會主席兼CEO在一封公開信中重新介紹了IBM:“今天的IBM戰略更專注,技術更強大,財務更穩定,承諾更堅定”讓平等、包容和可持續發展更加扎實。 ” 提到的“財務上更穩健”,意味著財務壓力也是分裂的重要因素。

離開IBM是得是失?

拆分后,IBM 獲得了戰略重點和財務穩定性。 新公司(秦達瑞)獲得了什么?

“秦大瑞在構建和管理關鍵任務技術系統、實現系統現代化方面擁有豐富的全球經驗,拆分后將獲得更大的獨立性和靈活性。” 鄭鈞說道。

必須承認,在拆分之前,作為IBM的一個部門,GTS的業務重心是為IBM的軟硬件產品整合提供服務。 “離開IBM后,作為一家獨立的上市公司,除了IBM的技術,我們可以更自由地選擇一些過去不會選擇的合作伙伴。在傳統的基礎設施服務、網絡服務等基礎上,作為只要是客戶需要的技術,無論是數據服務、云服務、安全可靠服務,都會是我們新的領域和業務方向。” 鄭鈞說道。

用鄭軍的話說,信息有三個維度。 二是合作伙伴發生了翻天覆地的變化。 秦達瑞從IBM分拆出來后,這些IBM云戰略的競爭對手,有可能成為秦達瑞的合作伙伴和客戶。 事實上,在宣布剝離后,勤達瑞已與谷歌、谷歌、阿里云等展開合作,其合作伙伴和客戶的生態和市場空間肉眼可見地快速增長。 “留下一棵小樹的祝福,得到一片森林。” 這句話用來形容秦達瑞與IBM的分道揚鑣應該更貼切。

一是技術路線和產品服務內容的改變。 此前主要提供傳統IT基礎設施服務和網絡服務,業務重心是企業的核心基礎設施。 離開IBM后,琴大睿還有進一步的需求,需要在其他維度豐富和加強技術能力。 包括云服務、數字工作場所、應用數據和人工智能、安全和彈性、網絡和邊緣計算等。

鄭軍表示,目前,在IT服務或技術服務的全生命周期中,幾乎涵蓋了每一個維度,從咨詢服務、實施服務、管理服務等六大能力,包括云服務、企業核心架構、數字化工作場所、應用程序/數據和人工智能、安全性和彈性、網絡和邊緣計算。 “從這個意義上說,秦大瑞雖然沒有同等規模的對手,但其年收入達到190億港元,業績是最接近的競爭對手的兩倍多。” 鄭鈞說道。

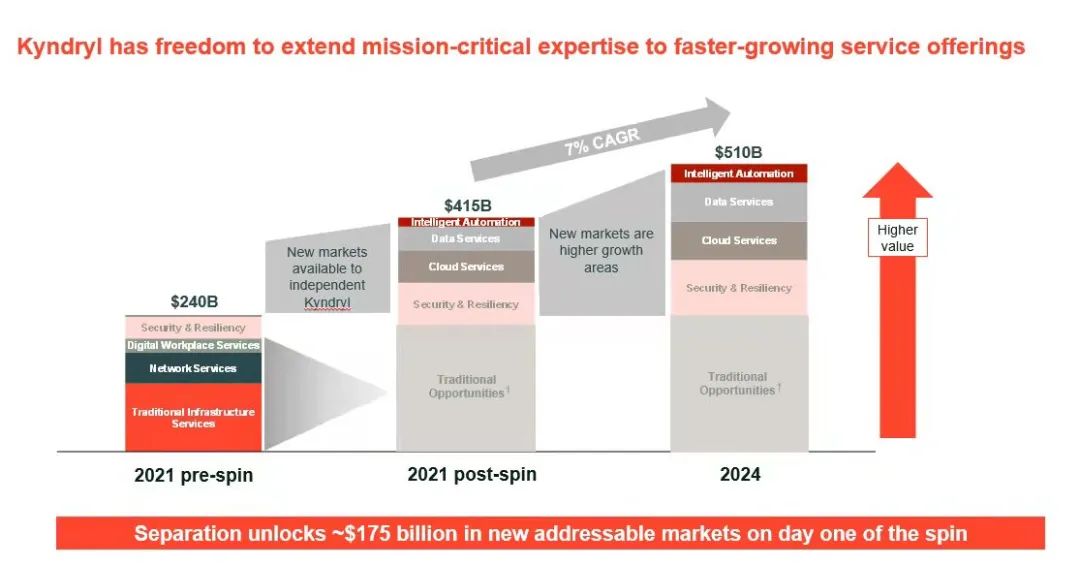

一是目標市場和市場規模發生了變化。 用鄭軍的話來說,原本面對的是一個價值約2400億港元的市場,但分拆后,作為一家完全獨立的公司,公司有機會拓展更大的市場。 預計市場規模約為4150億港元,超過原有業務規模的70%,到2024年,這個市場規模將達到5100億港元。

不過,鄭鈞并沒有回避秦大瑞的市場從2400億港元擴大到5100億港元,面臨新的發展挑戰。 “企業受制于傳統的企業文化和技能結構,未能突破現有商業模式暢想未來。傳統開發和管理流程的局限性,無法實現敏捷開發,過度依賴人工操作難以實現應對雨天環境下的人工和智能化要求,在復雜多變的混合云敏感環境中,也容易引發數據泄露等安全事件,這種挑戰不僅是對客戶的挑戰,也是對你的挑戰。 鄭鈞說道。

為了推動客戶解決這類問題,秦達瑞需要新的能力。 鄭軍指出,鍛造琴大銳的新能力有兩個途徑,二是擴大同學圈子,一是讓全員學技能。 擴大同學圈很好理解。 通過聯合更多細分領域的合作伙伴,為客戶提供更多更好的服務,是IT行業的一貫做法。 明天,沒有任何一家公司可以窮盡客戶所需的所有能力,擴展和依賴更多的生態合作伙伴是必須的。

提倡學習和提升技能的“秦達瑞之道”(Way),也是秦達瑞的必經之路,也是每一個期待變革、重生的企業必經之路。 事實上,谷歌在這一輪轉型中取得成功的關鍵原因是谷歌CEO薩蒂爾塑造了谷歌的文化,倡導全員終身學習。 今年以來,谷歌將“從自身到他人的終身學習”作為其戰略的重要一環,向全社會輸出終身學習數字技能的理念,搭建平臺,推動數字技能學習的普及。

鄭軍給出了去年9月秦大瑞員工大會上表彰的優秀員工的兩個維度:一是積極提升技能,提升工作價值; 二是主動打破傳統職責界限,承擔重要使命。 這不像你們有最高的銷售業績或其他什么。

這個時代,唯有變化是不變的。 鄭軍用“更扁平、更快、更專注”來形容拆分后新公司的組織架構。 目前在10個國家設立了直接向總部CEO負責的區域負責人,在20多個區域設立了直接向總部戰略市場總裁匯報的區域負責人。 在原有的IBM系統架構中,GTS擁有復雜的矩陣組織模式,從大中華區BU負責人到一線業務人員,擁有多個層級,從全球領導到區域一線員工,擁有更多的匯報層級。 現在大中華區的“一把手”鄭軍,距離一線工作人員只有三層樓的距離。

與IBM的關系是另一個關注的焦點。 從上市公告配售后的股權來看,IBM持有勤達瑞19%的股份。 就像IBM在轉讓PC業務后與聯想有過一些過渡安排,過渡期結束后可能會徹底脫離股權關系。 . 鄭軍認為,拆分后,IBM只是勤達瑞的一個大客戶,“IBM和勤達瑞之間會有一些過渡性的財務安排。”

勤達銳的定位不同于云服務商

勤達銳定位為IT技術集成商和運營商,IT基礎設施服務商。 在“所有服務一起”的云計算時代,勤達銳提供的服務和云計算服務商提供的服務有哪些? 不一樣嗎?

“無論是在小企業的C端還是B端,云服務商都希望提供標準化的服務,扮演集成商的角色,類似于產品化服務,從而實現更大的規模和更高的效率。利益,同時秦達瑞科技的集成商提供更多的個性化服務。” 鄭鈞說道。

技術集成商和集成商更容易理解。 鄭軍談到了運營伙伴的作用。 不僅僅是指運維,更指的是攜手客戶,實現業務的平滑無縫遷移和運營。 “比如你關心的元界。在元界的概念下,所有的企業和個人不僅存在于數學世界中,而且在數字世界中也有映射和定位。由于這樣的變化,新的商業模式和新的商機,幫助傳統行業的客戶在數字世界中運營,推動他們實現遷移轉型和數字化運營,是秦大瑞的機遇。” 鄭鈞說道。

數字化不是一次性的工作。 建立平臺或遵循模型模型并不容易。 對于大小企業尤其如此。 他們現有的資產結構、工作流程和人員模型不可能在一夜之間改變。 技術集成商和運營商扮演著幫助他們實現目標的角色。 在異構估算混合云時代,IT技術集成商和運營商的價值不僅沒有縮水,反而在不斷增加。

一個反例就是勤達銳與谷歌的合作。 2021年11月,秦達瑞與谷歌宣布達成全球戰略合作伙伴關系。 這是秦大瑞獨立上市后的首筆合作交易。 在官方新聞稿中,提到了這樣一個數字:此次合作將為兩家公司提供數十億歐元的產值機會。 實現這些各自數十億歐元的途徑是兩家公司聯手“提供基于谷歌云的解決方案,這將推動和加速客戶對混合云的采用,使應用程序和流程現代化,并支持關鍵任務工作負載,并進一步為客戶提供現代化的工作體驗。”

谷歌對其他云服務商的價值是一樣的,包括阿里云、亞馬遜云、谷歌云等,每個云服務商都希望有服務商能夠為自己的平臺帶來源源不斷的客戶。

既然是云的推進器,尤其是混合云,IBM會后悔拆分GTS嗎? 這是一個悖論。 如果捆綁在IBM之下,其他云服務商不敢也不能選擇GTS,GTS的市場價值也不會這么大。 從這個角度來看,分離似乎是最好的選擇,無論是對IBM還是秦達瑞。 既然分開了,讓我們一起展望未來,努力各自成長。

售前咨詢專員

售前咨詢專員